Alors que les débats sur la qualité de l’air extérieur animent régulièrement l’actualité, une menace plus discrète mais tout aussi préoccupante plane dans nos espaces clos : la pollution de l’air intérieur. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qualifie ce phénomène de « risque sanitaire environnemental majeur », responsable de 3,8 millions de décès prématurés chaque année dans le monde. Dans les pays développés, où nous passons près de 90% de notre temps à l’intérieur, cette crise silencieuse interroge nos modes de vie, notre urbanisme et notre rapport à l’habitat.

L’ampleur méconnue du phénomène

Les données scientifiques récentes dressent un constat alarmant. Une méta-analyse publiée dans The Lancet Planetary Health révèle que l’air intérieur est souvent 2 à 5 fois plus pollué que l’air extérieur, même dans les villes les plus industrialisées. En France, l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI) estime que près d’un logement sur quatre présente des concentrations en polluants préoccupantes pour la santé.

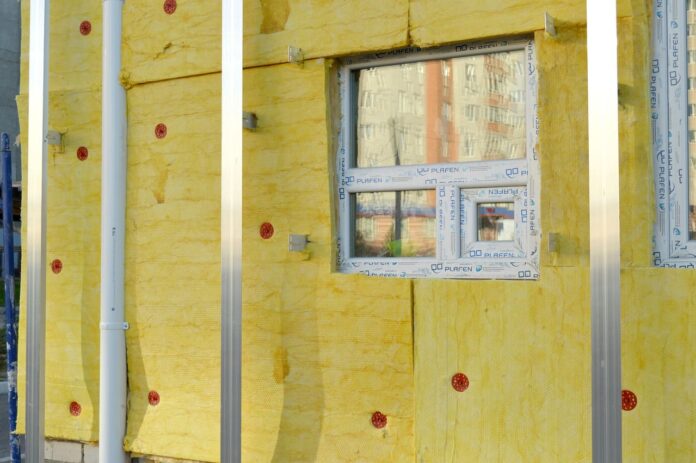

Le paradoxe de l’isolation thermique

Les progrès en matière d’isolation thermique, pourtant essentiels dans la lutte contre le changement climatique, ont créé un effet pervers : des bâtiments de plus en plus étanches où les polluants s’accumulent. Les normes de construction des années 1970-1980, focalisées sur les économies d’énergie après les chocs pétroliers, ont souvent négligé la question cruciale du renouvellement d’air. Aujourd’hui, nous héritons de ce patrimoine immobilier où la performance énergétique a parfois été obtenue au détriment de la qualité de l’air.

Les polluants invisibles : un cocktail toxique

La complexité de la pollution de l’air intérieur réside dans la diversité de ses sources et la synergie entre différents polluants.

Composés Organiques Volatils (COV) : l’ennemi domestique

Les COV, émis par les meubles, les produits d’entretien, les peintures et les matériaux de construction, forment un groupe hétérogène de substances chimiques. Le formaldéhyde, classé cancérogène certain par le CIRC, reste présent dans de nombreux logements à des concentrations dépassant les recommandations sanitaires. Une étude de l’ANSES montre que 60% des logements français dépassent les valeurs guides pour au moins un COV.

Particules fines : la menace venue de l’extérieur… et de l’intérieur

Si les particules PM2.5 font régulièrement la une lors des pics de pollution, leur présence à l’intérieur est souvent sous-estimée. La cuisine, les bougies, l’encens, et même certaines imprimantes laser contribuent à cette pollution particulaire. Les recherches de l’Institut Pasteur de Lille ont démontré que l’exposition chronique aux PM2.5 intérieures augmentait de 12% le risque de développer des pathologies respiratoires chroniques.

Humidité et moisissures : le terreau des troubles respiratoires

Dans les régions humides ou les logements mal ventilés, l’excès d’humidité favorise le développement des acariens et des moisissures. L’OMS estime que l’exposition aux moisissures dans les logements est responsable de 20% des cas d’asthme chez l’enfant en Europe.

Les populations vulnérables : une inégalité face au risque

Comme souvent dans les crises sanitaires, les conséquences ne sont pas équitablement réparties.

Les enfants : premières victimes

Leur système respiratoire encore immature et leur métabolisme plus rapide les rendent particulièrement sensibles. Une étude européenne menée dans 6 pays a révélé que les enfants vivant dans des logements humides et mal ventilés avaient un risque d’asthme accru de 40%.

Les personnes âgées et chroniquement malades

Les capacités de détoxification de l’organisme diminuant avec l’âge, les seniors sont plus vulnérables aux effets des polluants atmosphériques. Pour les patients souffrant de pathologies respiratoires préexistantes, la qualité de l’air intérieur devient un déterminant crucial de leur qualité de vie.

Les inégalités socio-économiques

Les populations défavorisés sont souvent contraintes de vivre dans des logements moins bien entretenus, plus humides et moins bien ventilés, créant une double peine sanitaire. Le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre souligne que 15% des ménages modestes déclarent des problèmes d’humidité dans leur logement, contre 5% des ménages aisés.

L’échec des politiques publiques : entre prise de conscience tardive et action fragmentée

Malgré les alertes répétées des scientifiques, la qualité de l’air intérieur reste le parent pauvre des politiques environnementales.

Une réglementation encore balbutiante

La France a tardé à se doter d’une réglementation ambitieuse. Ce n’est qu’avec la Loi Grenelle 2 en 2010 qu’a été instaurée l’obligation de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public sensible. Mais pour le parc privé, les mesures restent largement incitatives.

Le paradoxe de la rénovation énergétique

Les programmes de rénovation énergétique, pourtant essentiels à la transition écologique, se heurtent souvent au problème de la ventilation. Sans accompagnement technique suffisant, certains ménages améliorent l’isolation de leur logement sans adapter le système de ventilation, créant ainsi des « bouteilles thermos » où les polluants s’accumulent.

Les solutions techniques : entre innovation et bon sens

Face à ce constat préoccupant, des solutions existent, allant des gestes simples aux technologies les plus avancées.

La ventilation mécanique contrôlée (VMC) : nécessaire mais perfectible

Inventée dans les années 1970, la VMC traditionnelle a constitué une avancée majeure. Cependant, son fonctionnement constant, sans prise en compte de la qualité de l’air réel, présente des limites en matière d’efficacité énergétique. Les modèles hygroréglables, qui adaptent le débit à l’humidité ambiante, ont représenté une première amélioration significative.

La révolution de la VMC double flux

Les systèmes double flux marquent une étape décisive en permettant de récupérer la chaleur de l’air extrait pour préchauffer l’air entrant. Cette technologie peut réduire de jusqu’à 90% les pertes énergétiques liées à la ventilation. Mais son installation dans l’existant reste complexe et coûteuse, nécessitant le passage de gaines volumineuses.

L’émergence des solutions décentralisées

Pour répondre aux défis posés par la rénovation du parc immobilier existant, des solutions innovantes émergent. Une VMC double flux décentralisée offre une alternative intéressante pour les logements où l’installation d’un système centralisé s’avère techniquement difficile ou économiquement prohibitive. Ces unités autonomes, qui peuvent être installées pièce par pièce, assurent un renouvellement d’air efficace avec récupération de chaleur, sans nécessiter de réseau de gaines. Particulièrement adaptées à la rénovation des bâtiments anciens ou classés, elles représentent une solution pragmatique pour améliorer la qualité de l’air sans compromis énergétique.

L’approche globale : vers une qualité de l’air intégrée

La technique seule ne suffira pas à résoudre cette crise. Une approche systémique est nécessaire.

La prévention à la source

Réduire les émissions de polluants à la source reste la stratégie la plus efficace. Cela passe par :

- Le choix de matériaux de construction et de décoration faiblement émissifs

- L’utilisation de produits d’entretien écologiques

- L’interdiction progressive des substances les plus préoccupantes

- La sensibilisation des professionnels du bâtiment et des particuliers

L’éducation et la formation

Les gestes simples – aération quotidienne, entretien des systèmes de ventilation, choix des produits – doivent devenir des réflexes partagés. L’intégration de la qualité de l’air intérieur dans les formations des professionnels de santé, des architectes et des gestionnaires de patrimoine est essentielle.

La recherche et l’innovation

Le développement de capteurs low-cost permettant une surveillance en temps réel de la qualité de l’air ouvre de nouvelles perspectives pour une gestion plus fine et réactive. Les travaux sur les matériaux dépolluants ou les systèmes de ventilation intelligents doivent être intensifiés.

Perspectives : la qualité de l’air, nouvel impératif démocratique

La prise de conscience de l’importance de la qualité de l’air intérieur s’inscrit dans un mouvement plus large de redéfinition de notre rapport à l’environnement et à la santé. Après l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, le droit à un air sain dans les espaces clos pourrait devenir la prochaine frontière des droits fondamentaux.

Les crises sanitaires récentes, notamment la pandémie de COVID-19, ont mis en lumière le rôle crucial de la ventilation dans la prévention des maladies infectieuses. Cette prise de conscience offre une opportunité historique de replacer la qualité de l’air au cœur des politiques de santé publique et d’aménagement du territoire.

Alors que s’ouvre le débat sur la rénovation énergétique massive du parc immobilier, il est impératif que la qualité de l’air intérieur ne soit pas sacrifiée sur l’autel des économies d’énergie. La technologie nous offre aujourd’hui les moyens de concilier performance énergétique et santé respiratoire. Reste à trouver la volonté politique et les mécanismes financiers pour généraliser ces solutions. Car, comme le rappelait déjà le médecin hygiéniste Max von Pettenkofer au XIXe siècle : « La ventilation est à l’air ce que l’égout est à l’eau : une condition indispensable de la salubrité. »